2025年の国勢調査がはじまります。

毎回のように話題になるのが、調査員の訪問です。

そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、在宅中にインターホンが鳴ったときの対応は迷いがちです。

出るべきか、無視していいのか…。

対応の正解がわからないまま、不安だけが残る人もいるかもしれません。

でも実は、最近の国勢調査は、対面しなくても安全に対応できる仕組みが整っています!

ちょっとした知識があるだけで、グッと気持ちが楽になるはずです。

この記事では、調査の基本から、安全に協力する方法までわかりやすく解説していきます。

目次

国勢調査2025はいつから?

2025年も、国勢調査の時期がやってきました。

- 「いつから始まるの?」

- 「今年もまた回答しないといけないの?」

そう感じている方も多いかもしれませんね。

結論からお伝えすると、国勢調査2025は9月20日から開始されます。

そして、10月1日が調査の基準日です。

この日をもとに、国内に住むすべての人と世帯が対象となります。

国勢調査って何のため?

一言で言えば、「日本の今の姿を正確に把握する」ための調査です。

このデータは、以下のような政策の基礎資料として活用されます。

ベージュ

- 少子高齢化対策

- 災害時の避難計画の整備

- 選挙区の見直しや区割り

- 教育や保育の施設配置

- 交通や都市開発の計画

「ちょっと面倒だな…」と思ってしまう気持ち、よくわかります。

でも実は、私たちの暮らしや街づくりに直接関わっている大事な調査なんです!

回答の方法

調査のスケジュールと対応方法は、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査書類の配布 | 2025年9月20日頃から |

| 基準日 | 2025年10月1日 |

| 回答方法 | インターネット、郵送、または調査員による書類回収 |

もっとも推奨されているのが、インターネット回答です。

スマホやパソコンから、24時間いつでも手軽に入力できるので、忙しい方にもぴったり!

郵送での提出も可能なので、自分の生活スタイルに合わせて選べます。

国勢調査は、統計法により回答が義務付けられています。

ただし、実際に罰則が適用されることは非常にまれです。

そのため、「できる範囲で協力してください」というスタンスに近いと言えるでしょう。

強制されているというよりは、みんなで社会を支えるための協力要請と考えると気が楽になりますね。

訪問時の対応方法

調査期間中は、調査員が書類を配布するために自宅を訪れることがあります。

とはいえ、ドアを開ける必要はありません!

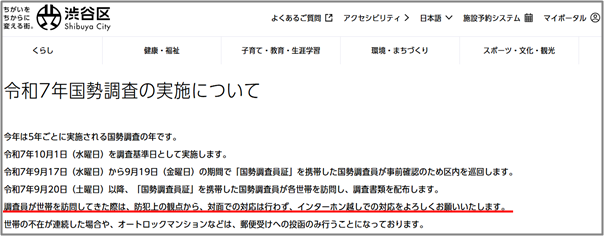

防犯の観点からも、インターホン越しの対応が推奨されています。

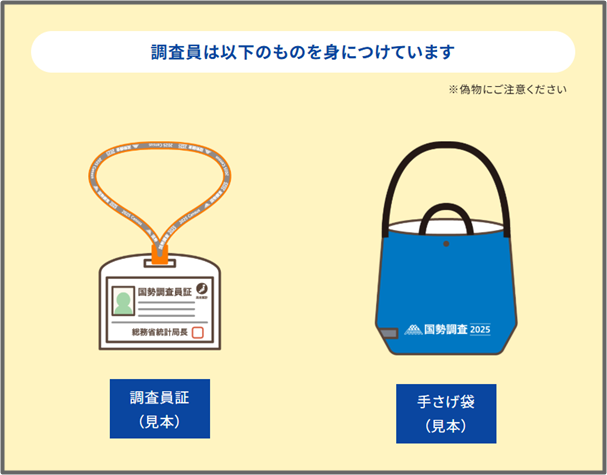

そしてもうひとつ大切なのが、訪問者が本物の調査員かどうかの確認です。

「国勢調査員証(顔写真付き)」をインターホン越しに提示してもらうことを忘れずに!

引用元:総務省統計局

2025年の国勢調査は、9月20日から書類配布が始まります。

ポストの中やインターホンの対応など、身近なところから始まる国の大事な調査です。

まずは「いつ何が届くのか」を意識しておくだけで、スムーズな対応につながりますよ。

インターホン対応はOK?

- 「調査員が来るって聞いたけど、どう対応すればいいの?」

- 「ドアを開けないと失礼なのかな…?」

そんな不安を感じている方、実はとても多いんです。

でもご安心ください。

国勢調査2025では、インターホン越しの対応でまったく問題ありません!

むしろ、防犯上の観点からも推奨されている対応方法です。

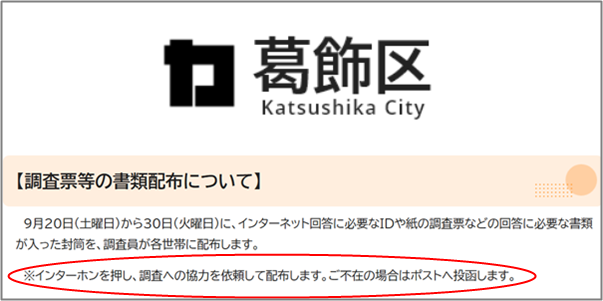

調査員は、9月20日以降に調査書類を配布するために各世帯を訪問します。

ですが、必ずしも対面でやり取りをする必要はありません。

たとえば東京都の渋谷区などでは、「インターホン越しの対応を推奨」と明記されています。

引用元:渋谷区

引用元:葛飾区

オートロックのマンションや不在がちな家庭では、ポスト投函のみで終了するケースもあります。

つまり、ドアを開けなくても対応できる仕組みが整っているということです。

※一部地域では異なる可能性もあります。詳しくはお住いの自治体にご確認ください!

調査員の確認方法

インターホンでのやり取りで、特に重要なのが相手の身元確認です。

調査員は、総務大臣に任命された非常勤国家公務員(一部は委託事業者を含む)です。

必ず、顔写真付きの「国勢調査員証」を携帯しています。

カメラ付きインターホンの場合は、

「恐れ入りますが、調査員証をカメラに映していただけますか?」

と伝えるだけでOKです。

提示を拒否する相手には絶対に対応しないこと。

少しでも不安を感じたら、ドアは開けず、

市区町村の統計担当窓口や消費生活センター(188)に相談してください。

忙しいときや、不安があるときは、こう伝えましょう。

「すみません、ポストに入れておいてください。」

書類が届いたら、あとはネットや郵送で回答するだけ。

自分のタイミングで対応できます。

一人暮らしの方や高齢者の方にとっても、安心して使える方法ですね。

調査員が何か聞いてくることはある?

基本的には、調査員は書類の配布と回収が主な業務です。

ただし、場合によっては以下のような簡単な確認があることもあります。

- この家には何人住んでいますか?

- 調査票は何枚必要ですか?

こうした世帯確認や調査票枚数の確認程度に限られており、

口頭で

個人情報を聞かれることはありません。

つまり、びっくりするようなやり取りはほぼないということです。

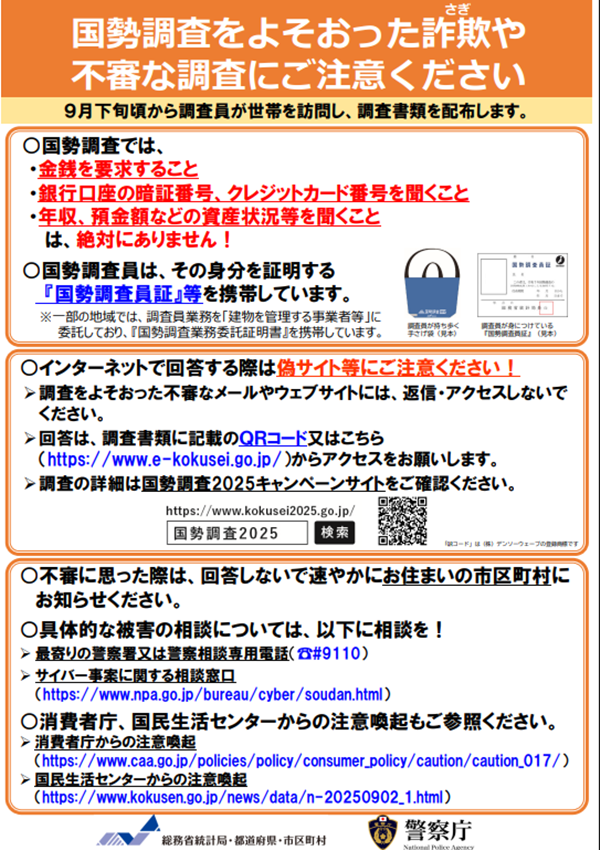

引用元:令和7年国勢調査 注意喚起

実は、過去の調査では「調査員を装った詐欺」も報告されています。

- 年収や銀行口座を聞いてくる

- 罰金があると脅してくる

- 回答を理由に金銭を要求してくる

これらはすべて100%詐欺です!

調査員が金銭や資産情報を尋ねることは絶対にありません。

怪しいと感じたら、すぐに対応をやめ、#9110や市区町村へ通報しましょう。

玄関を開けずに身分を確認し、書類を受け取る。

これが今の時代に合った、正しい対応方法なんです。

誰にも会わず、でもちゃんと協力できる。

それが、安心・安全な国勢調査のスタイルです!

対面せず安全に対応する方法

- 「できることなら、誰にも会わずに終わらせたい…」

- 「調査員が来るって聞くと、やっぱりちょっと不安」

そう思う方は、きっと少なくないはずです。

でも大丈夫。

調査票が届くまでの流れでも、対面を避ける工夫ができます。

たとえば、インターホン越しにこう伝えるだけ。

「お手数ですが、ポストに入れておいてください。」

書類を受け取ったあとは、自分のペースで回答するだけでOK!

スマホやパソコンがあれば、誰とも会わず、ネットで提出できます。

QRコードを読み取れば、専用サイトにアクセス可能。

IDやパスワードも一緒に届くので、5〜10分ほどで完了します。

しかも、ネット回答は暗号化されており、統計法によって厳重に保護されています。

守秘義務に違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されるほど。

だからこそ、安全に安心して使える仕組みなんです。

ただし、注意点がひとつ。

国勢調査には、10月中旬頃までの回答期限があります。

うっかり忘れてしまうと、調査員が再訪する可能性も。

「あとで確認しよう」と思っても、なるべく早めに中身をチェックしておきましょう。

高齢者や一人暮らし世帯は特に注意を

調査員の主な役割は、書類の配布と回収です。

ただし、状況に応じて以下のような簡単な確認がある場合もあります。

- 何人住んでいるか

- 調査票が何枚必要か

あくまでも調査票の枚数を間違えないための事務的な確認です。

名前や年収、資産などを聞かれることは絶対にありません。

特に気をつけたいのが、高齢の方や一人暮らしの世帯です。

過去には、「国勢調査員」を名乗るなりすまし詐欺が報告されています。

たとえば…

- 「銀行口座を教えて」

- 「罰金がある」と脅してくる

- 「高額な協力金が必要」と要求される

これらはすべて詐欺です!

本物の調査員は、金銭や資産情報を絶対に求めません。

少しでもおかしいと感じたら、即座に対応をやめてください。

- 市区町村の統計担当窓口

- 消費生活センター(188)

- 警察相談専用窓口(#9110)

などに連絡しましょう。

離れて暮らす高齢の親御さんや、近所の一人暮らしの方。

こうした方々に、あらかじめ「こういう調査があるよ」と伝えておくだけで、

詐欺被害の抑止力になります。

- 調査員証の提示がない人は無視してOK

- インターホン越しの対応で済ませていい

- 少しでも不安なら誰かに相談する

そんなシンプルなアドバイスが、大きな安心につながります。

不安なことがあれば無理をせず、まずは「確認」と「相談」を。

それが、自分と家族を守る第一歩になります!

まとめ

国勢調査2025は、非対面で安心して協力できる仕組みが整った調査です。

インターホン越しの対応が推奨されており、玄関を開ける必要はありません。

調査票が届いたら、インターネットや郵送で自分のタイミングで回答できます。

個人情報は統計法によって厳重に保護されており、安心して協力できる体制が整っています。

また、不審な訪問や詐欺被害を防ぐためには、正しい知識と冷静な対応がカギになります。

家族や近所とも情報を共有し、「おかしいな?」と思ったら、

すぐに確認・相談することが大切です。