最近、ニュースやSNSで話題の「ビジネスエセ保守」という不穏なフレーズ。

一見すると何かのレッテル貼りにも見えますが、その背後には“ある政治的構図”が隠れているとも言われています。

- ビジネスエセ保守ってどういう意味?

- 誰のことを指しているのか?

単なる揶揄で終わらないこの言葉の裏側には、現代の保守をめぐるリアルな葛藤や、

政界のある種の”変質”が見えてくるのです。

今、日本の保守政治に何が起きているのか――。

ビジネスエセ保守の意味とは?

最近、SNSやニュース記事でよく見かけるようになった「ビジネスエセ保守」という言葉。

パッと見ただけではちょっと堅苦しい印象もありますが、

実はかなり皮肉が効いた、今どきの政治批判ワードとして注目されています。

では、「ビジネスエセ保守」って、いったいどういう意味なのでしょうか?

文字通りに読み解くと、「ビジネス」+「エセ(偽)」+「保守」の組み合わせ。

ここには深い政治的な背景と、SNS時代ならではの”レッテル貼り”のセンスが込められているのです。

本来の「保守」という言葉は、

伝統や文化、国家のアイデンティティ

を大切にし、それを守ろうとする思想やスタンスを指します。

たとえば、

- 家族制度や教育のあり方

- 地方の伝統や共同体

- 靖国神社参拝や移民政策への慎重姿勢 など、

こうした“国家の根っこ”を重視するのが本来の保守とされます。

ところが「ビジネスエセ保守」は、その名の通り「保守をビジネスとして利用する人」のこと。

つまり、選挙で票を集めやすいから「保守っぽい言動」をするだけで、

実際には国家観も歴史観も一貫していない。

そういう“見せかけだけの保守”を揶揄する言葉なんです。

週刊誌やネットの報道によると、「ビジネスエセ保守」は

2025年の自民党総裁選をきっかけに注目されるようになりました。

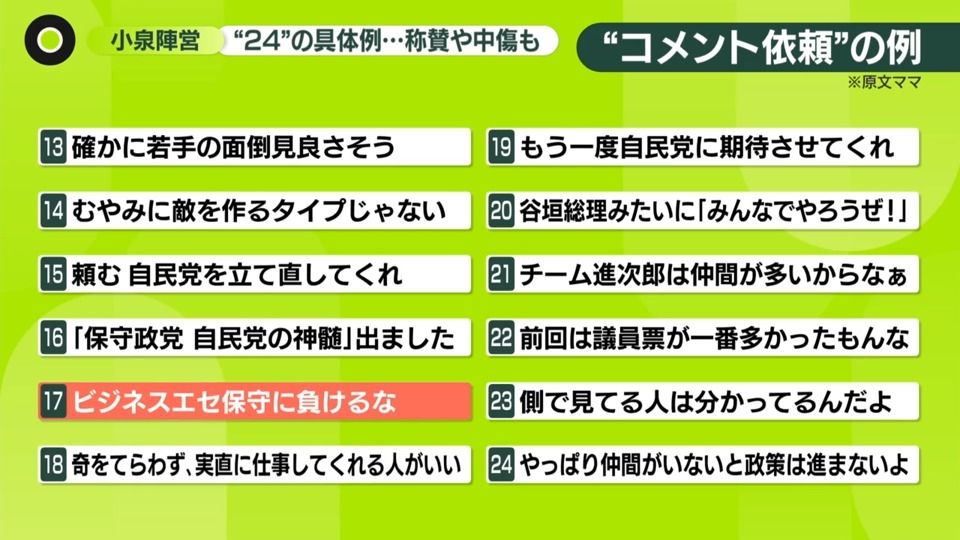

特に、小泉進次郎氏の陣営が出した応援コメント例文の中に、

という一文があったことで、火が付いたのです。

このフレーズ、応援コメントとしてはちょっと異質。

実質的には誰かを“偽物扱い”しているように聞こえるため、

「いや、それブーメランでは?」と逆に炎上を招くことに…。

近年の政治は、テレビよりもSNSの影響力が強くなっています。

短いフレーズで、パッと目を引くキャッチコピーが支持を集める時代。

「保守」を名乗って“いかにも愛国者っぽく”見せるのは、まさにバズり狙いのマーケティング。

でも、そうした言動があまりに表面的だと、逆にネット民の目は厳しくなる。

「お前、ほんとに保守かよ?」

「口だけじゃなくて、行動で示してみ?」

こんな疑念やツッコミが、ネットを通じて一気に拡散されてしまうわけです。

結局のところ、「ビジネスエセ保守」という言葉の背景にあるのは、

政治家の“軽さ”や“信念のなさ”への不信感。

口では「国を守る」と言いながら、やってることは人気取りや一部の経済界寄りの政策ばかり。

そんな姿勢に対して、国民が“なんか違う”と感じているからこそ、この言葉がトレンド化したのです。

今の時代、政治家が「保守です」と名乗るだけでは通用しません。

その言葉にどんな中身があるのか?

実際にどんな政策を取ってきたのか?

こうした“中身”が問われる時代だからこそ、「ビジネスエセ保守」という言葉がここまで注目されたのでしょう。

ビジネスエセ保守は誰のこと?

「ビジネスエセ保守に負けるな」

この一文が、2025年の自民党総裁選で突然話題に上がりました。

発信源は、小泉進次郎氏の陣営が作成した“応援コメント例文”。

その中の「例文17番」に、このフレーズが含まれていたのです。

多くの人はすぐに違和感を覚えました。

- 「これ、誰かに向けた当てつけじゃないの?」

- 「特定の候補を揶揄してる?」

そんな声がSNSを中心に一気に広がりました。

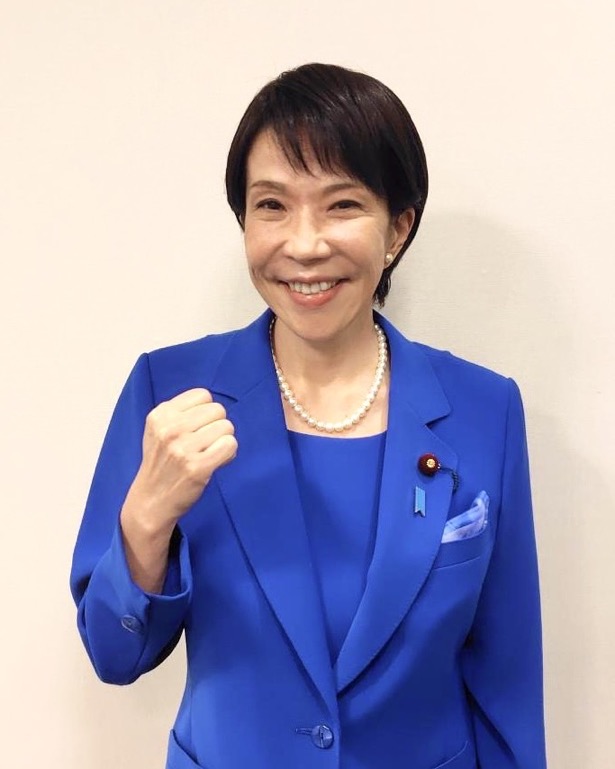

小泉陣営は否定しましたが、ネット上では「高市早苗氏を指しているのでは?」という見方が急増。

彼女は筋金入りの保守派として知られつつも、党内では孤立気味。

引用:X

例文の中の「仲間がいない」という表現とも一致していたのです。

一方、小泉氏は保守を名乗りつつも、発言や政策がリベラル寄りな点も多い人物。

そのため、発言の矛先が自分自身に跳ね返ってきたという“ブーメラン”的な展開となりました。

ビジネスエセ保守の実態と影響

やらせ投稿が500件以上も確認されたことで、小泉進次郎陣営は炎上。

「世論操作か?」「自作自演では?」といった批判が殺到しました。

記者会見での釈明も空回りし、政治の“軽さ”を象徴する騒動となりました。

引用元:産経新聞

この騒動が浮き彫りにしたのは、SNS時代の政治における「マーケティング優先」の危うさ。

バズる言葉を選ぶことが目的化し、本来の政策や理念が置き去りになっている。

「保守」という言葉を安易に使うことが、国民の信頼を逆に損なう時代になったのです。

保守とは、本来「守るべきものを守ること」。

文化、伝統、家族、国土…。

それらを大切にしないまま、「保守っぽい言葉」だけを並べても、もはや通用しません。

「ビジネスエセ保守」という言葉は、こうした政治の表層化、そして政治不信の象徴として、今後も語られ続けるでしょう。

まとめ

「ビジネスエセ保守」とは、保守的な立場を装いながら、実際はビジネスや選挙対策を優先する政治スタイルへの皮肉です。

高市早苗氏、小泉進次郎氏をめぐる騒動からもわかる通り、これは単なる煽り言葉ではなく、政治家の中身を問う新たな視点でもあります。

私たち有権者も、言葉に惑わされず、

「その人が何を語り、何を守ろうとしているのか?」

を見極めていく必要があるのではないでしょうか。